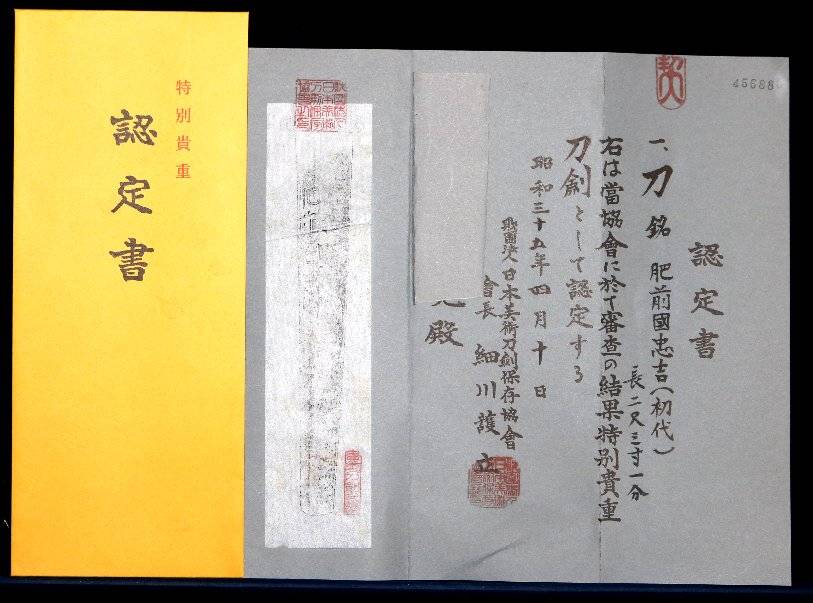

新刀最上作・最大大業物 (初代)「 肥前国忠吉 」地刃沸えたぎる見事な出来栄え・薫山先生鞘書き有り・文化財最初期登録・特別貴重刀剣 br>

初代・忠吉は、肥前新刀鍛冶で本名を「橋本新左衛門」。 龍造寺家の家臣である橋本道弘の子。 新刀最上作にして最上大業物刀匠です。

初代・忠吉は、元亀 3 年、肥前高木瀬村長瀬に生まれた。 橋本家は元々武士の一族とされる。 九州の( 大名・龍造寺 )氏に仕えていたが、父戦死の折は、忠吉まだ 13 歳であったがために、軍役叶わずとして知行断絶した。 この為、一家は刀匠に転身し、慶長元年に上京して、山城国の埋忠明寿の門に入り刀工としての技を磨いた。

慶長3年に帰国して佐賀城下町に居を構え「鍋島勝茂」から戦功ある家柄であったということであらためて取立てられ、代々藩工として栄えた名工で有る。 制作の時期により「五字忠銘」「秀岸銘」「忠吉銘」「住人銘」改銘後の「忠広銘」に分かれる。 秀岸というのは、僧侶らしく、この人の書く字を真似て切った癖のある切銘のことを言う。

肥前忠吉を愛刀としていた有名人物の代表的な人物は( 勝海舟 ) ( 岡田以蔵(土佐藩士))( 萬屋錦之介(俳優))( 佐田の山晋松(力士))等です。

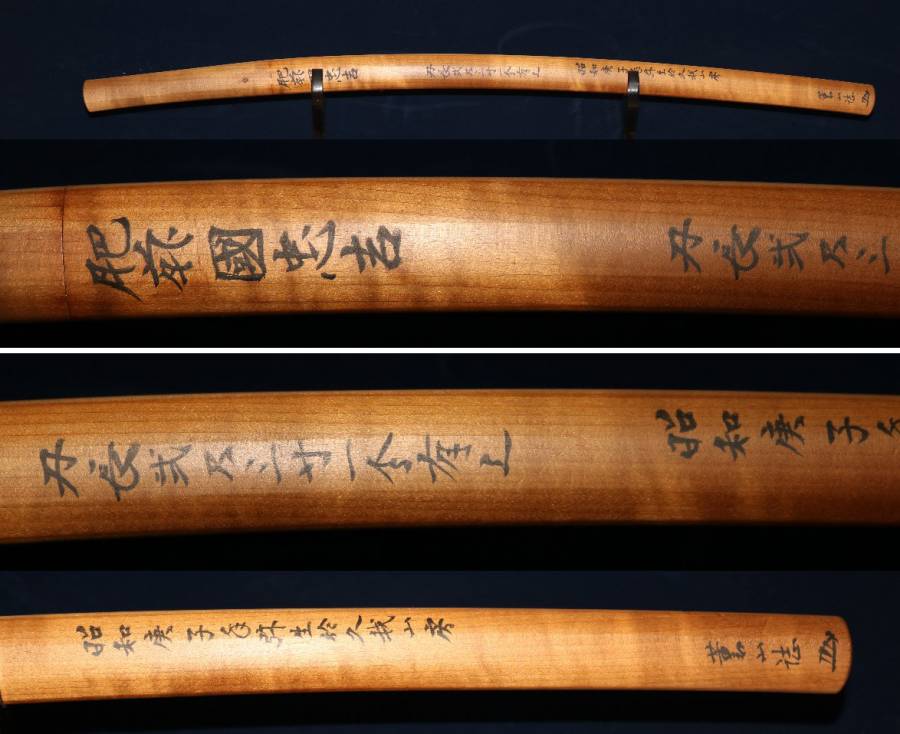

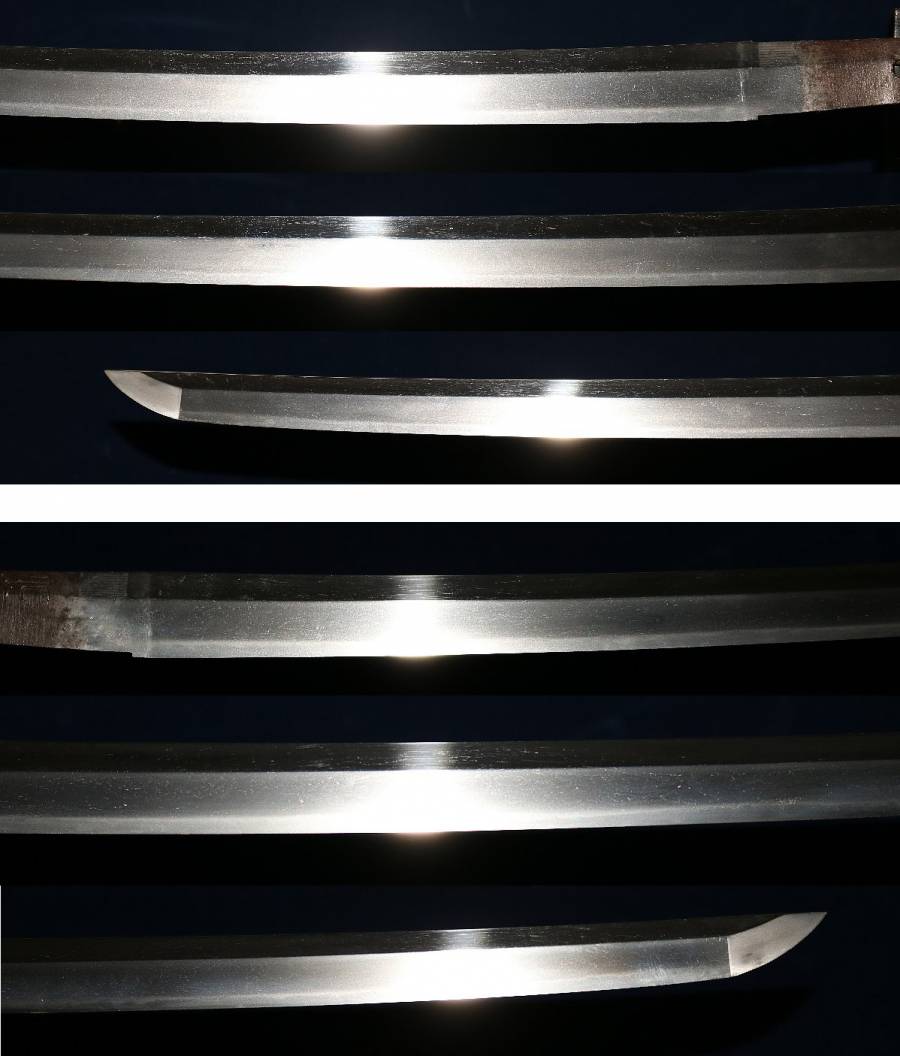

本作は、生ぶ茎在銘の「初代・忠吉銘」。 地は後の肥前刀伝統となる梨地板目肌。 沸強く、刃は後にこれまた肥前伝統となる直刃出来、足よく入り匂深く小沸よくつき匂い口明るく冴える。 帽子小丸に返る。

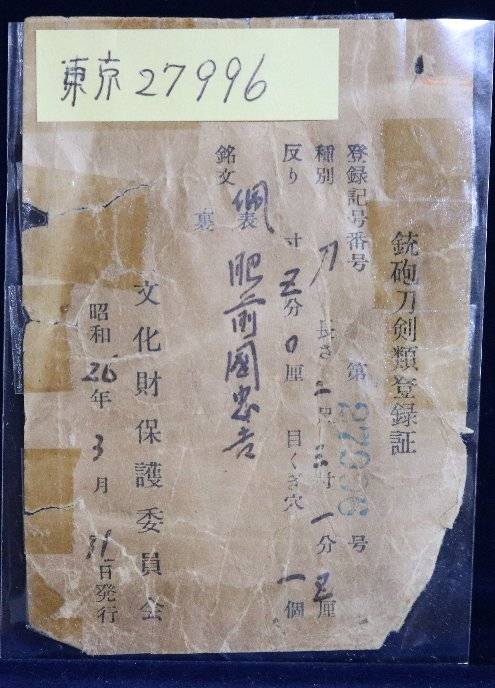

茎の錆色極めて宜しく、典型的な肥前茎に忠吉五字銘が切られ、鞘には本間薫山先生の鞘書きが有り、特別貴重刀剣認定書が付属致しております。 登録制度が始まった昭和26年3月の最初期文化財登録です。

本刀は委託品でございますが、なるべく売り切らせて頂きますので、皆様のご入札をお待ち致しております。

お刀の状態につきましては、記載写真良くご参照の上ご納得の上での入札をお願い致します。 落札後は、速やかにお取引き頂けますお方様のみご入札をお願い致します。 評価の悪い方等の入札は、当方の判断にて取り消させて頂きます場合がございます事どうぞご了承下さいませ。

尚、評価新規のお方様でも入札はできますが、必ず質問欄より(落札に至った場合の購入の意思)をご連絡下さいませ。

連絡無き入札は取り消させて頂きます。 又、落札後はいかなる理由でもキャンセルは受け付けませんので、入札前に十分にご検討下さりますようお願いを致します。 及び落札後の質問にもお答え出来ませんので、気になる様な事がございましたらオ-クション開催中に何なりとご遠慮無くご質問下さいませ。

長さ・・・・2尺3寸1分

元幅・・・・約 3.0 cm

先幅・・・・約 1.9 cm

元重・・・・約 6.7 m

先重・・・・約 5.0 mm

xvpbvx |